在当今社会,人们常常将“优秀”与“能挣钱”这两个概念联系在一起。似乎在很多人的观念中,一个人如果足够优秀,那么他理所应当能够获得较高的经济回报。然而,这种看似合理的逻辑背后,却隐藏着许多值得探讨的深层次问题。优秀和能挣钱之间,真的存在必然的联系吗?或者说,优秀的定义是否仅仅局限于经济层面的成功?

要回答这个问题,我们首先需要明确“优秀”这一概念的具体内涵。优秀可以体现在多个方面,比如学术成就、职业技能、道德品质、人际关系等。而“能挣钱”则更多地指向经济层面的成功,通常与个人的职业选择、市场机遇、商业头脑等因素密切相关。显然,这两者虽然有一定的交集,但并非完全重合。

在现实生活中,我们不难发现一些在某个领域表现出色的人,并不一定能够获得与之相匹配的经济回报。比如,一些科研工作者在学术领域取得了卓越的成就,但由于科研成果的商业转化难度较大,他们的经济收入可能并不高。相反,一些在商业领域摸爬滚打的人,虽然可能在学术或技能上并不突出,但却凭借敏锐的市场洞察力和商业头脑,获得了丰厚的经济回报。

这种现象提示我们,优秀和能挣钱之间的关系,并非简单的线性关系。一个人的优秀可以在多个维度上体现,而经济成功只是其中之一。更重要的是,社会的评价体系应当更加多元和包容,不应仅仅以经济收入作为衡量一个人价值的唯一标准。

进一步来说,优秀和能挣钱之间的关联,还受到诸多外部因素的影响。比如,行业的选择就是一个重要因素。在某些高薪行业,如金融、互联网等,即便是普通水平的从业者,也可能获得相对较高的收入。而在一些基础性或公益性的行业,如教育、医疗等,即便是非常优秀的从业者,其经济收入也可能相对较低。此外,地域差异、政策导向、市场环境等,也会对个人的经济收入产生重要影响。

从个人发展的角度来看,追求优秀和追求经济成功,可以是并行不悖的目标,但也可能存在一定的冲突。比如,一个人如果在某个领域追求极致的专业水平,可能需要投入大量的时间和精力,而这可能会影响其在其他领域的经济回报。反之,如果一个人过于追求经济利益,可能会忽视自身在其他方面的提升,导致综合素质的下降。

在探讨优秀和能挣钱之间的关系时,我们还不能忽视一个重要的因素,那就是个人的价值观和人生选择。每个人都有自己的价值追求和人生目标,有些人可能更看重精神层面的满足,而有些人则更看重物质层面的富足。这两种选择本身没有高低之分,关键在于个人是否能够找到适合自己的发展路径,并在其中获得内心的满足和幸福感。

在现代社会,随着经济的发展和社会的进步,人们对于成功的定义也在不断变化。越来越多的人开始意识到,经济成功固然重要,但并非人生的全部。一个人的价值,不应仅仅以经济收入来衡量,而应综合考虑其在各个方面的表现和贡献。

比如,在公益领域,许多志愿者和公益人士,他们虽然没有高额的经济收入,但凭借无私的奉献和对社会的积极贡献,赢得了广泛的尊重和认可。在文化艺术领域,一些艺术家和创作者,他们可能并不富裕,但通过作品传递了深刻的思想和情感,丰富了人们的精神世界。

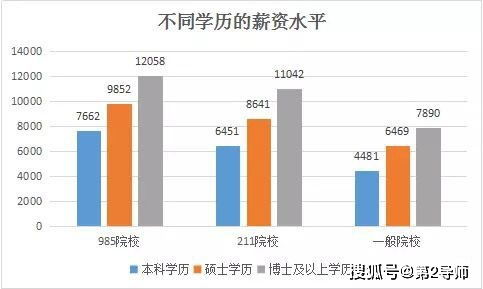

此外,优秀和能挣钱之间的关系,还受到教育背景和家庭环境的影响。一个良好的教育背景,可以为个人提供更多的职业选择和发展机会,从而增加其获得高收入的可能性。而一个支持性的家庭环境,可以为个人提供更多的资源和机会,帮助其在职业道路上走得更远。

然而,这并不意味着没有良好教育背景和家庭环境的人,就无法获得经济成功。在现实生活中,许多出身平凡的人,通过自身的努力和不懈的奋斗,最终实现了经济上的逆袭。他们的成功,更多地依赖于个人的勤奋、智慧和坚持不懈的精神。

在探讨优秀和能挣钱之间的关系时,我们还应注意到一个现象,那就是“马太效应”的存在。马太效应指的是强者愈强、弱者愈弱的现象,在经济领域尤为明显。那些已经在某个领域取得初步成功的人,往往更容易获得更多的资源和机会,从而进一步扩大其优势。而那些起步较晚或条件较差的人,则可能面临更多的困难和挑战。

这种现象在一定程度上加剧了社会的不平等,也使得优秀和能挣钱之间的关系变得更加复杂。对于那些处于劣势地位的人来说,他们需要付出更多的努力和智慧,才能在激烈的竞争中脱颖而出。

总的来说,优秀和能挣钱之间,虽然存在一定的关联,但并非简单的因果关系。一个人的优秀可以在多个维度上体现,而经济成功只是其中之一。社会的评价体系应当更加多元和包容,不应仅仅以经济收入作为衡量一个人价值的唯一标准。

在个人发展的过程中,追求优秀和追求经济成功,可以是并行不悖的目标,但也可能存在一定的冲突。关键在于个人是否能够找到适合自己的发展路径,并在其中获得内心的满足和幸福感。

最后,我们应当认识到,每个人的价值追求和人生选择都是独特的,经济成功固然重要,但并非人生的全部。一个人的价值,不应仅仅以经济收入来衡量,而应综合考虑其在各个方面的表现和贡献。只有这样,我们才能构建一个更加公平、多元和包容的社会,让每个人都有机会实现自己的价值,追求属于自己的幸福。