在现代金融体系中,风控催收作为一种重要的风险管理手段,扮演着不可或缺的角色。无论是银行、信贷公司还是各类金融服务平台,都离不开这一环节。然而,对于普通消费者和企业来说,风控催收究竟怎么样?它的可靠性又如何?这些问题一直困扰着许多人。

首先,我们需要明确风控催收的基本概念。风控,即风险控制,是指通过各种手段和方法,识别、评估、监控和应对潜在风险的过程。催收则是指在借款人未能按时还款时,采取的一系列追讨欠款的行为。风控催收结合了这两者,旨在通过科学的风险管理手段,确保资金的安全回收。

风控催收的核心在于其系统的严谨性和操作的规范性。一个完善的风控催收体系,通常包括风险评估、贷后监控、逾期预警、催收策略等多个环节。每个环节都需要精准的数据分析和专业的操作流程,以确保风险最小化。例如,风险评估阶段,会通过大数据分析借款人的信用记录、还款能力等信息,预测其违约概率;贷后监控阶段,则会实时跟踪借款人的资金流向和还款情况,及时发现潜在风险。

然而,风控催收的可靠性并非一成不变,它受到多种因素的影响。首先是数据的质量和完整性。数据是风控催收的基础,只有准确、全面的数据,才能做出科学的决策。其次是技术的先进性。随着人工智能、大数据等技术的不断发展,风控催收的手段也在不断升级。再者是操作人员的专业素质。一个经验丰富、业务精湛的风控团队,能够更有效地识别和应对风险。

在实际操作中,风控催收的效果往往取决于多个因素的协同作用。比如,某知名银行通过引入先进的大数据分析技术,结合专业的风控团队,成功将逾期率降低了20%。这一案例充分说明了风控催收在风险管理中的重要作用。

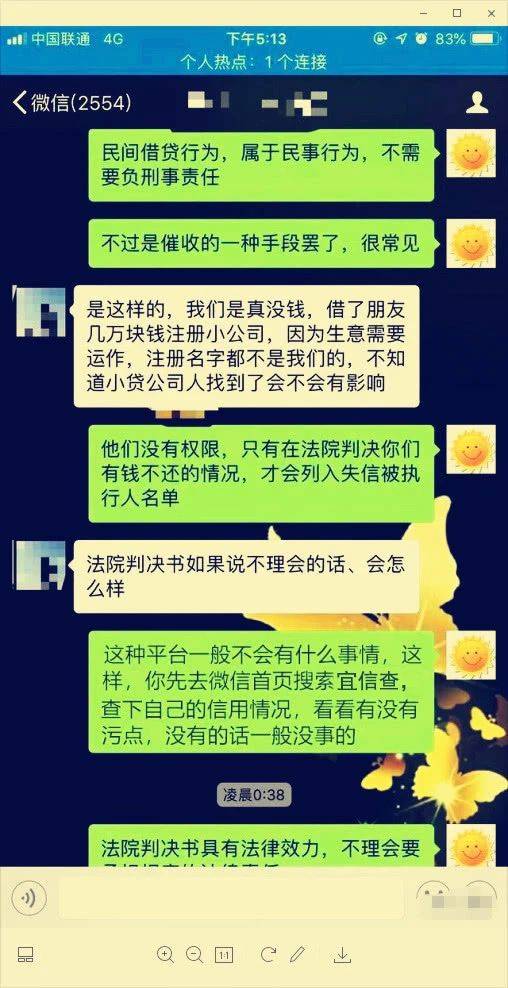

当然,风控催收也存在一些争议和挑战。比如,过度依赖技术可能导致忽视人为因素,催收过程中可能出现的暴力催收等问题,都对其可靠性提出了质疑。对此,监管部门也在不断出台相关政策,规范风控催收的行为,保护消费者权益。

在探讨风控催收的可靠性时,我们不得不提到其背后的法律和伦理问题。合法合规是风控催收的基本前提,任何逾越法律红线的行为,都将对其可靠性造成致命打击。例如,某些不法催收公司采用威胁、恐吓等手段追讨欠款,不仅违反了相关法律法规,也严重损害了借款人的合法权益,最终导致风控催收的公信力大打折扣。

为了确保风控催收的可靠性,金融机构需要建立一套完善的内部监管机制。这包括但不限于制定严格的操作规程、定期进行内部审计、设立专门的投诉渠道等。通过这些措施,可以有效防范和纠正风控催收过程中的不规范行为,提升整体运作的透明度和公信力。

此外,技术的进步也为风控催收的可靠性提供了有力支撑。人工智能和大数据分析的应用,使得风险评估和催收策略更加精准和高效。例如,通过机器学习算法,可以实时分析借款人的行为数据,预测其还款意愿和能力,从而提前采取预防措施。同时,智能催收系统可以根据借款人的具体情况,制定个性化的催收方案,提高催收成功率。

然而,技术并非万能,风控催收的可靠性还需要依赖于人的智慧和经验。一个优秀的风控团队,不仅需要具备扎实的专业知识,还需要具备敏锐的市场洞察力和灵活的应变能力。在面对复杂多变的市场环境时,能够迅速做出正确的决策,确保风险得到有效控制。

在实际操作中,风控催收的效果往往与金融机构的整体管理水平密切相关。一个管理规范、运作高效的金融机构,其风控催收的可靠性自然更高。反之,管理混乱、操作不规范的机构,则容易引发风险事件,影响风控催收的效果。

综上所述,风控催收作为一种重要的风险管理手段,其可靠性与多个因素密切相关。数据的质量、技术的先进性、操作人员的专业素质、法律和伦理的遵守、内部监管机制的完善等,都是影响其可靠性的关键因素。只有在这些方面做到位,才能确保风控催收的有效性和公信力。

对于普通消费者和企业来说,选择一个可靠的风控催收服务提供商至关重要。可以通过查看其资质、了解其风控体系和操作流程、参考用户评价等方式,综合评估其可靠性。同时,也要保持警惕,避免陷入不法催收的陷阱。

总之,风控催收在现代金融体系中扮演着重要角色,其可靠性需要多方面的共同努力。只有不断优化和完善风控催收体系,才能更好地保障资金安全,促进金融市场的健康发展。