在当今社交电商的浪潮中,拼多多以其独特的“拼团”模式迅速崛起,吸引了大量用户。然而,随着时间的推移,许多用户发现,曾经热衷于助力的亲朋好友们渐渐变得“力不从心”,甚至出现了“别人没法助力了”的现象。这一变化不仅让许多拼团活动难以成功,也让拼多多的用户们开始反思这一模式的可持续性。

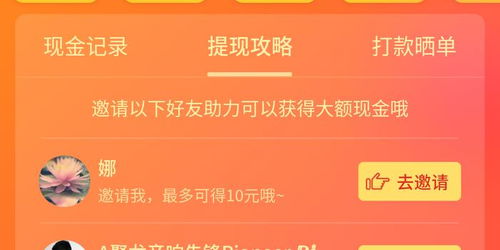

拼多多的成功离不开其创新的社交电商模式。通过邀请好友助力,用户可以以更低的价格购买到心仪的商品,这种模式在初期确实极大地激发了用户的参与热情。然而,随着时间的推移,这种模式的弊端也逐渐显现。首先,频繁的助力请求让许多用户感到疲惫,甚至产生了反感。尤其是在朋友圈、微信群中,大量的助力链接不仅打扰了用户的社交体验,还可能导致社交关系的疏远。

此外,拼多多的助力模式也存在一定的“不公平性”。对于那些社交圈较小或者不太擅长社交的用户来说,获取助力的难度较大,这使得他们在拼团活动中处于劣势。长此以往,这部分用户可能会逐渐失去参与的兴趣,甚至选择退出平台。

更为重要的是,拼多多的助力模式在一定程度上依赖于用户的“人情债”。亲朋好友之间的助力虽然看似简单,但实际上却是一种隐性的社交负担。随着时间的推移,这种负担会逐渐累积,最终导致用户对助力请求产生抵触情绪。

在分析了拼多多助力模式的问题后,我们不妨来看看其他社交电商平台的做法。以小红书为例,其通过内容分享和社区互动吸引用户,而非单纯依赖助力模式。用户在小红书上可以通过分享购物心得、使用体验等方式获得关注和认可,这种模式不仅提升了用户的参与感,还增强了平台的粘性。

再比如,京东的“京享值”体系,通过用户的购物行为、评价反馈等多维度数据,为用户提供相应的权益和优惠。这种模式不仅公平透明,还能有效激励用户持续参与平台活动。

回到拼多多的问题上,面对“别人没法助力了”的困境,平台需要反思并调整现有的助力模式。首先,可以尝试减少助力频率,避免用户产生疲劳感。例如,可以设置每月一次的助力活动,让用户有更多的时间和精力去参与。

其次,平台可以引入更多元化的互动方式,如积分兑换、任务奖励等,让用户在不依赖助力的情况下也能获得实惠。这样不仅能减轻用户的社交负担,还能提升平台的用户体验。

此外,拼多多还可以通过优化算法,为用户提供更加精准的商品推荐,减少无效的助力请求。例如,可以根据用户的购物历史和偏好,推荐相关性更高的拼团活动,提高拼团成功率。

在社交电商的竞争中,用户体验始终是关键。拼多多若想持续保持竞争力,就必须正视“别人没法助力了”这一问题,并积极寻求解决方案。通过优化助力模式、引入多元化互动方式以及提升商品推荐的精准度,拼多多有望重新激发用户的参与热情,实现平台的可持续发展。

总之,拼多多面临的助力困境并非不可解决。只要平台能够从用户的角度出发,不断优化和改进现有模式,相信未来依然能够在社交电商领域占据一席之地。而对于用户来说,理性看待助力模式,选择适合自己的购物方式,才能在享受优惠的同时,保持良好的社交关系。