在现代经济活动中,挂靠作为一种常见的商业合作模式,广泛应用于各个领域。挂靠,简单来说,就是一方(挂靠方)利用另一方(被挂靠方)的名义、资质或资源进行经营活动,从而实现资源共享和利益最大化。然而,尽管挂靠模式在某些情况下能够带来显著的短期效益,但其背后隐藏的风险也不容忽视。挂靠行为涉及法律、财务、信誉等多方面的复杂关系,稍有不慎,就可能引发一系列连锁反应,给双方带来难以预料的损失。

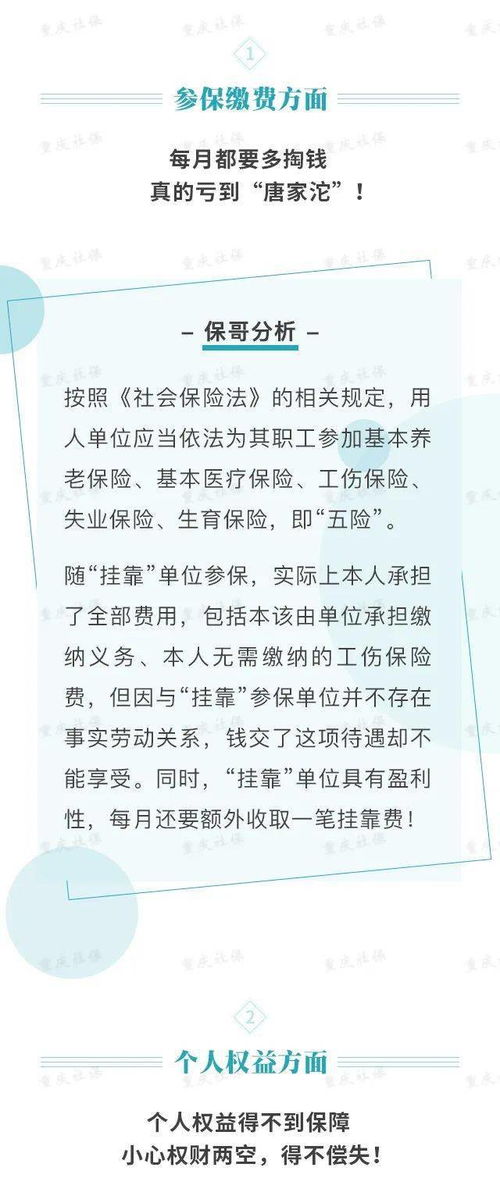

首先,从法律角度来看,挂靠行为往往游走在法律边缘,甚至可能触犯相关法律法规。特别是在建筑、运输等行业,资质挂靠是被明令禁止的。一旦被相关部门查处,不仅挂靠方会面临严厉的处罚,被挂靠方也可能因连带责任而受到牵连。此外,挂靠合同的法律效力也存在不确定性,一旦发生纠纷,合同条款可能因违反法律规定而被认定为无效,导致双方权益无法得到有效保障。

其次,财务风险也是挂靠模式中不可忽视的一环。挂靠方在经营过程中产生的债务、税务等问题,往往会波及到被挂靠方。特别是在财务管理不规范的情况下,挂靠方的财务漏洞可能会被放大,最终由被挂靠方来承担相应的财务风险。此外,挂靠方在经营过程中可能存在资金挪用、虚报成本等行为,这些都会对被挂靠方的财务状况造成严重影响。

信誉风险同样是挂靠模式中的一大隐患。挂靠方的经营行为直接关系到被挂靠方的商誉和市场形象。一旦挂靠方出现质量问题、服务纠纷或其他负面事件,被挂靠方的品牌形象将受到严重损害,甚至可能引发客户流失、市场份额下降等一系列连锁反应。特别是在竞争激烈的市场环境中,信誉的损失往往难以挽回,对企业的长期发展构成致命打击。

除了上述风险外,挂靠模式还可能带来管理上的难题。由于挂靠方与被挂靠方在经营理念、管理方式上可能存在差异,导致双方在实际操作中难以形成有效的协同机制。挂靠方在经营过程中可能存在不规范操作,甚至可能隐瞒真实经营情况,使得被挂靠方难以进行有效监管。这种管理上的漏洞,不仅会影响企业的运营效率,还可能引发内部矛盾,导致合作关系破裂。

在实际操作中,挂靠方与被挂靠方之间的利益分配也是一个敏感且复杂的问题。由于双方在资源投入、风险承担等方面存在不对等,利益分配不均往往成为引发纠纷的导火索。特别是在经营效益不佳的情况下,挂靠方可能会要求更多的利益分成,而被挂靠方则可能因自身利益受损而拒绝让步,最终导致合作关系破裂。

此外,挂靠模式还可能引发市场不正当竞争。挂靠方利用被挂靠方的名义和资源,可能采取低价竞争、虚假宣传等手段,扰乱市场秩序,损害其他合法经营者的利益。这种不正当竞争行为,不仅会影响市场的健康发展,还可能引发行业内的恶性竞争,最终对整个行业造成负面影响。

在应对挂靠风险时,企业应当采取一系列防范措施。首先,建立健全的内部管理制度,明确挂靠合作的范围、条件和责任,确保挂靠行为符合法律法规的要求。其次,加强财务监管,确保挂靠方的财务状况透明、规范,防止财务风险的发生。此外,建立有效的沟通机制,及时了解挂靠方的经营情况,发现问题及时解决,避免因信息不对称而引发纠纷。

在选择挂靠合作伙伴时,企业也应当谨慎评估对方的资质、信誉和经营能力,确保挂靠方具备良好的合作基础。必要时,可以通过第三方机构进行尽职调查,全面了解挂靠方的真实情况,降低合作风险。

总之,挂靠模式虽然在一定程度上能够带来短期效益,但其背后的风险不容忽视。企业在选择挂靠合作时,应当全面评估潜在风险,采取有效的防范措施,确保合作关系的稳定和企业的长期发展。只有在充分认识到挂靠风险的基础上,才能更好地利用这一模式,实现资源共享和互利共赢。