在中国古代农业发展的长河中,明清时期无疑是一个重要的转折点。这一时期,随着社会经济的繁荣和科技进步的推动,农副业得到了前所未有的发展。农副业不仅成为农民增收的重要途径,还在一定程度上促进了农村经济的多元化和社会的稳定。探讨明清时期的农副业发展,不仅能揭示当时农业经济的内在动力,还能为我们理解中国古代农业社会的变迁提供宝贵的视角。

明清时期,农业生产的精细化和管理水平的提高为农副业的兴起奠定了基础。精耕细作成为这一时期农业生产的主要特征,农民们在有限的土地上通过提高单位面积产量来增加收入。与此同时,随着人口的增长和城市化进程的加快,市场需求不断扩大,农副产品逐渐成为市场上的紧俏商品。这种供需关系的变化,极大地激发了农民从事农副业的积极性。

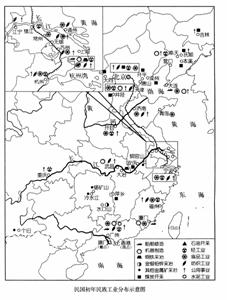

在明清时期,农副业的种类繁多,主要包括养殖业、手工业和园艺业等。养殖业方面,猪、牛、羊等家畜的饲养规模不断扩大,家禽如鸡、鸭的养殖也日益普及。这些养殖业不仅为农民提供了稳定的收入来源,还为市场提供了丰富的肉类和蛋类产品。手工业方面,棉纺织业、丝织业和陶瓷业等得到了迅速发展。特别是江南地区的棉纺织业,成为当时重要的经济支柱之一。园艺业方面,蔬菜和水果的种植面积不断扩大,品种也日益丰富,满足了城市居民的多样化需求。

科技进步在明清农副业发展中起到了关键作用。例如,农具的改进和水利设施的完善,大大提高了农业生产效率。明清时期,铁制农具的普及和耕作技术的改进,使得土地利用率大幅提升。同时,水利工程的修建,如江南地区的圩田和灌溉系统,有效解决了水旱灾害问题,保障了农业生产的稳定。此外,肥料的使用也得到了重视,农民们开始广泛使用农家肥和绿肥,进一步提高了土地的肥力。

明清时期的农副业发展还与市场经济的兴起密切相关。随着商品经济的发展,农产品逐渐进入市场流通,农民们开始根据市场需求调整生产结构。例如,江南地区的农民在种植水稻的同时,积极发展桑蚕业和棉纺织业,形成了“男耕女织”的生产模式。这种模式不仅提高了家庭收入,还促进了农村经济的多元化发展。

此外,政府的政策支持也为农副业的发展提供了有力保障。明清政府重视农业生产的恢复和发展,出台了一系列政策措施,如减免赋税、鼓励垦荒、推广良种等。这些政策在一定程度上减轻了农民的负担,激发了他们的生产积极性。同时,政府还通过设立农桑学校、编纂农书等方式,推广先进的农业技术和经验,促进了农副业的快速发展。

在明清时期,农副业的发展不仅体现在生产规模的扩大和技术的进步上,还表现在农村社会结构的变迁上。随着农副业的兴起,农民的经济地位和社会地位有所提升,部分农民通过从事农副业积累了财富,逐渐成为农村中的富裕阶层。这种社会结构的变化,在一定程度上促进了农村社会的稳定和发展。

然而,明清时期的农副业发展也面临一些挑战和局限。首先,自然灾害频发,如水旱灾害、蝗灾等,对农业生产造成了严重破坏,影响了农副业的稳定发展。其次,封建土地制度的束缚,限制了农民的生产积极性。此外,市场流通体系的不完善,也制约了农副产品的销售和流通。

尽管存在诸多挑战,明清时期的农副业发展仍然取得了显著成就。它不仅丰富了农业经济的内涵,提高了农民的生活水平,还为后来的农业现代化奠定了基础。通过对明清农副业的深入研究,我们可以更好地理解中国古代农业社会的变迁和发展规律,为当代农业的发展提供有益的借鉴。

总之,明清时期的农副业发展是中国古代农业史上的重要篇章。它不仅反映了当时社会经济的繁荣和科技进步的成果,还揭示了农业经济多元化发展的内在动力。通过回顾这一时期农副业的成就与挑战,我们可以从中汲取宝贵的经验,为现代农业生产和农村经济的发展提供有益的启示。