在当今社会,随着经济形势的不断变化和个人职业发展的多样化需求,越来越多的人开始关注在体制内工作是否可以从事副业的问题。体制内工作通常指的是在政府机关、事业单位、国有企业等公共部门就业,这类工作以其稳定性、福利保障和社会地位而备受青睐。然而,随着生活成本的上升和个人职业追求的提升,许多体制内员工开始思考如何在不影响本职工作的前提下,通过副业增加收入或实现个人价值。

要探讨体制内是否可以有副业,首先需要明确相关法律法规和政策规定。根据《中华人民共和国公务员法》和《事业单位工作人员处分暂行规定》,公务员和事业单位工作人员在从事本职工作之外,确实存在一些限制。例如,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这些规定的初衷是为了防止利益冲突,确保公务员和事业单位工作人员能够全身心投入到公共服务中,维护公共利益的纯洁性。

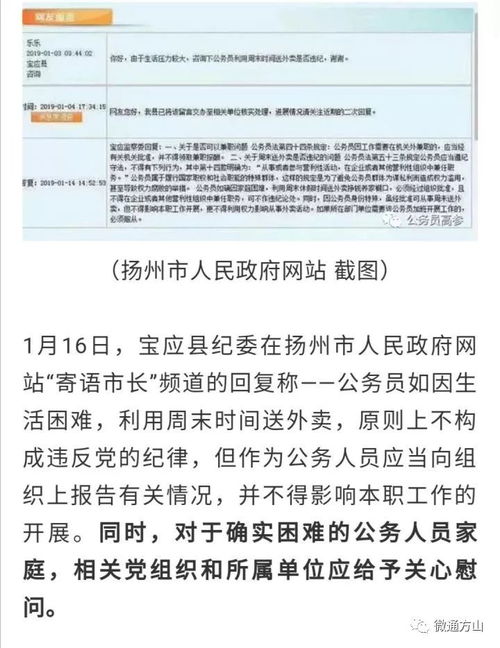

然而,随着社会的发展和政策的逐步放宽,一些地方政府和单位开始对副业问题持更为开放的态度。例如,某些地区允许公务员在业余时间从事与本职工作无关的兼职活动,前提是不影响正常工作,不利用职务之便谋取私利,且需经过单位批准。这种政策的调整,既体现了对个人职业发展的尊重,也反映了社会对多元化就业形态的包容。

在实际操作中,体制内员工从事副业需要遵循以下几个原则。首先,确保副业不与本职工作冲突。副业应当在业余时间进行,不能占用工作时间,更不能利用职务之便获取不当利益。其次,遵守相关法律法规和政策规定。不同地区和单位的具体规定可能有所不同,员工在从事副业前应当详细了解并严格遵守相关规定。再次,保持透明和诚信。从事副业的员工应当向单位如实报告,避免隐瞒和欺骗行为。

从个人角度来看,从事副业可以带来多方面的收益。增加收入是显而易见的好处,特别是在房价高企、教育支出增加的背景下,副业收入可以有效缓解经济压力。此外,副业还可以提升个人技能和综合素质。通过从事不同领域的副业,员工可以拓宽视野,积累多元化的工作经验,提升自身的市场竞争力。对于有创业梦想的人来说,副业还可以作为创业的试金石,帮助他们在低风险的环境中积累经验和资源。

然而,从事副业也并非没有风险。首先,时间管理是一个重要挑战。如何在繁忙的本职工作之余合理安排时间,确保副业不会影响正常工作,是每个从事副业的人都必须面对的问题。其次,精力分散可能导致工作效率下降。长时间的超负荷工作可能会对身心健康造成负面影响。此外,潜在的法律法规风险也不容忽视。一旦违反相关规定,可能会面临纪律处分甚至法律责任。

在具体案例分析中,我们可以看到一些成功的案例。例如,某市政府机关的一名公务员,在业余时间从事书法创作和教学工作。他不仅通过副业增加了收入,还提升了个人艺术修养,得到了单位和同事的认可。然而,也有因从事副业而受到处分的案例。某事业单位工作人员在未报备的情况下,利用职务之便从事与本职工作相关的营利活动,最终被单位查处,受到了相应的纪律处分。

综上所述,体制内是否可以有副业,答案并非绝对。关键在于是否能够遵守相关规定,确保副业不与本职工作冲突,不损害公共利益。对于有意从事副业的体制内员工来说,应当在充分了解政策法规的基础上,合理规划时间和精力,确保在实现个人价值的同时,不违背职业道德和法律法规。

在实际操作中,建议体制内员工在选择副业时,优先考虑与本职工作无关的领域,避免利益冲突。同时,应当主动向单位报告,争取理解和支持。单位方面也应当根据实际情况,制定科学合理的副业管理政策,既保障公共利益,又尊重员工的个人发展需求。

总之,体制内从事副业是一个复杂而敏感的话题,需要综合考虑法律法规、单位规定和个人实际情况。只有在确保合法合规、不影响本职工作的前提下,体制内员工才能通过副业实现个人价值的最大化。希望通过本文的探讨,能够为有意从事副业的体制内员工提供一些有益的参考和启示。