在当今社会,大学老师的角色似乎正在经历一场悄无声息的变革。传统的观念中,大学老师是知识的传播者、学术研究的先锋,然而,现实却逐渐揭示了一个更为复杂的现象:许多大学老师在不为人知的角落里,默默经营着各自的副业。这种现象并非个例,而是逐渐成为一种普遍趋势。

这种现象的背后,究竟隐藏着怎样的社会动因和个人考量?是生活压力的无奈选择,还是个人价值实现的多元追求?或许,这既是时代变迁的缩影,也是个体在现代社会中寻求自我定位的必然结果。

首先,我们需要正视一个现实:大学老师的薪资水平并不如外界所想象的那么高。尤其是在一些非一线城市的高校,教师的收入往往难以支撑起一个家庭的日常开销。经济压力成为许多教师选择副业的首要原因。面对房价的攀升、子女教育的巨额投入以及日常生活的各项开支,单靠一份教职收入显然捉襟见肘。

其次,职业发展的瓶颈也是促使教师寻求副业的重要因素。在学术领域,晋升的道路漫长且竞争激烈,许多教师在经历了初入职场的激情后,逐渐感受到职业发展的停滞。副业不仅能为他们提供额外的经济来源,还能带来新的职业挑战和成就感。

此外,个人兴趣和价值的多元追求也在推动这一现象的发展。不少大学老师在学术研究之外,有着广泛的兴趣爱好和特长。通过副业,他们可以将这些兴趣转化为实际的收益,同时实现个人价值的多元化。

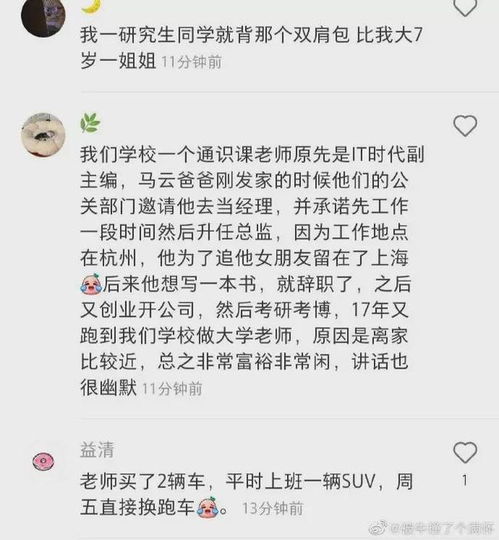

在深入探讨这一现象时,我们不妨从几个具体的案例入手。李教授是某知名大学的化学教师,他在教学之余,创办了一家小型科技公司,专注于环保材料的研发。李教授坦言,虽然教学工作让他感到充实,但科研转化的过程让他看到了知识的实际价值,这种成就感是单纯的教学所无法比拟的。

再比如,王老师是一名文学系的讲师,她对写作有着浓厚的兴趣。在工作之余,她成为了一名自由撰稿人,为多家媒体撰写专栏文章。王老师表示,写作不仅让她在经济上得到了一定的补充,更重要的是,她通过文字表达了自己的思想和观点,这种精神上的满足感是无法用金钱衡量的。

当然,副业的兴起也带来了一些争议和挑战。有人认为,教师从事副业会分散精力,影响教学质量。对此,教育专家张博士指出,关键在于如何平衡主业与副业之间的关系。“只要教师能够合理安排时间,确保教学质量和学术研究的正常进行,副业不仅不会成为负担,反而可能成为促进个人发展的动力。”

事实上,许多教师在从事副业的过程中,反而激发了对主业的热情。比如,赵教授在经营一家在线教育平台的同时,将最新的教育理念和技术应用到课堂教学中,极大地提升了学生的学习兴趣和效果。这种跨界融合的做法,不仅丰富了教学内容,也为学生提供了更为广阔的视野。

从更宏观的视角来看,大学老师从事副业的现象,反映了现代社会对个体多元发展的包容和鼓励。在知识经济时代,个体的价值不再局限于单一的职业身份,而是可以通过多种途径实现。这种多元化的职业选择,不仅有助于个体的全面发展,也为社会注入了更多的创新活力。

然而,我们也必须正视副业带来的潜在风险。比如,时间管理不当可能导致主业和副业双双受挫,甚至引发职业道德的争议。因此,建立健全的制度和规范,确保教师在从事副业的同时,不损害教学质量和学术研究的严肃性,显得尤为重要。

在这一过程中,高校管理层的作用不容忽视。学校应当制定明确的政策,既鼓励教师多元化发展,又确保教学和科研的基本要求得到满足。比如,可以设立专门的副业申报和审批机制,对教师的副业进行合理引导和规范。

此外,社会舆论也应当更加理性地看待这一现象。**副业并非洪水猛兽,而是个体在现代社会中寻求自我实现的合理途径。**只要在合法合规的前提下,教师通过副业实现个人价值和经济收益的双丰收,应当得到社会的认可和支持。

在未来的发展中,大学老师的角色可能会更加多元化。他们不仅是知识的传播者,也可能是创业者、作家、技术专家等多重身份的复合体。这种角色的转变,既是时代发展的必然结果,也是个体在现代社会中不断探索和自我实现的生动写照。

总之,大学老师从事副业的现象,既是社会变迁的缩影,也是个体在现代社会中寻求自我定位的必然选择。我们应当以更加开放和包容的心态,看待这一现象,并在制度层面加以规范和引导,使其成为推动社会进步和个人发展的积极力量。