在企业的财务管理和会计核算中,捐赠收入的处理一直是一个备受关注的话题。捐赠收入,顾名思义,是指企业从外部无偿获得的资金或物资。那么,这些收入是否应当计入营业收入?它们又应当归类于哪个会计科目?这些问题不仅关系到企业的财务报表的准确性,更直接影响到企业的财务状况和经营成果的评估。

首先,我们需要明确捐赠收入的性质。捐赠收入通常来源于政府、社会组织、个人等外部主体,其目的是为了支持企业的某项特定活动或改善企业的财务状况。与企业的日常经营活动所获得的收入不同,捐赠收入具有无偿性和非经常性的特点。因此,从本质上讲,捐赠收入并不属于企业通过正常经营活动所获得的收入。

根据会计准则,营业收入是指企业在正常经营活动中产生的收入,主要包括销售商品、提供服务等所获得的收入。而捐赠收入显然不符合这一定义。将捐赠收入计入营业收入,不仅会扭曲企业的经营成果,还可能误导投资者和利益相关者对企业的真实经营状况的判断。

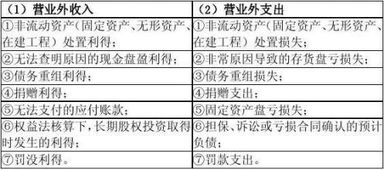

那么,捐赠收入应当如何处理呢?根据国际财务报告准则(IFRS)和中国企业会计准则,捐赠收入通常应当计入营业外收入科目。营业外收入是指企业在正常经营活动之外所获得的收入,包括捐赠收入、政府补助、处置固定资产收益等。将捐赠收入计入营业外收入,能够更准确地反映企业的财务状况,避免对营业收入的扭曲。

在实际操作中,企业应当在收到捐赠时,借记“银行存款”或“库存商品”等科目,贷记“营业外收入”科目。同时,企业还应当在财务报表附注中详细披露捐赠收入的来源、金额和使用情况,以提高财务报表的透明度和可信度。

进一步来看,捐赠收入的处理还涉及到税务问题。根据税法规定,企业在计算应纳税所得额时,捐赠收入通常应当计入应纳税所得额。但是,某些特定情况下的捐赠收入可能享受税收优惠。例如,政府为支持企业技术创新而提供的捐赠,可能免征企业所得税。因此,企业在处理捐赠收入时,应当充分考虑相关税收政策,避免因处理不当而引发税务风险。

此外,捐赠收入的处理还应当遵循谨慎性原则。企业在确认捐赠收入时,应当确保捐赠的真实性和合法性,避免因虚假捐赠或违规捐赠而引发法律风险。同时,企业还应当合理预计捐赠收入的使用效果,确保捐赠资金的合理使用,避免因使用不当而影响企业的声誉和形象。

在捐赠收入的会计处理中,还应当注意区分不同类型的捐赠。例如,现金捐赠和实物捐赠在会计处理上存在差异。现金捐赠可以直接计入“银行存款”科目,而实物捐赠则需要根据其公允价值计入“库存商品”或“固定资产”等科目。同时,企业还应当根据捐赠的具体用途,合理划分捐赠收入的使用范围,确保捐赠资金的专款专用。

从企业管理的角度来看,捐赠收入的处理不仅是一个会计问题,更是一个管理问题。企业应当建立健全捐赠收入的管理制度,明确捐赠收入的接收、使用和监督流程,确保捐赠收入的合理使用和有效监督。同时,企业还应当加强与捐赠方的沟通和协调,确保捐赠资金的及时到位和使用效果。

在捐赠收入的披露方面,企业应当遵循充分披露原则,详细披露捐赠收入的来源、金额、使用情况和效果等信息,以提高财务报表的透明度和可信度。同时,企业还应当定期对捐赠收入的使用情况进行审计,确保捐赠资金的合理使用和有效监督。

综上所述,捐赠收入不应计入营业收入,而应当归类于营业外收入科目。企业在处理捐赠收入时,应当遵循会计准则和相关法律法规,确保捐赠收入的真实性、合法性和合理性。同时,企业还应当建立健全捐赠收入的管理制度,加强捐赠收入的使用和监督,确保捐赠资金的合理使用和有效监督。只有这样,才能确保企业的财务报表的准确性和可信度,维护企业的声誉和形象。